È frustrante dover constatare ogni volta quanto la versione mainstream alla fine l’abbia sempre vinta. Così accade, per esempio, quando mi tocca intavolare un discorso semiserio sulla cultura hip hop. Nove volte su dieci l’immagine con cui devo fare i conti si riduce alla consueta versione sbrodolata di a bunch of niggers ingioiellati che a bordo piscina sorseggiano cocktail assieme a donne solitamente (molto) di schiena. Non importa quanti esempi contrari si possano sciorinare, in certi casi vale solo la legge del bicchiere e la monnezza: a prescindere dalla percentuale di monnezza che verrà mischiata con l’acqua, sempre monnezza sarà il risultato finale. Ma l’hip hop – dico io – non è mica questo!

Frustrante o meno che sia, una tale reductio ad culum del resto non è casuale; anzi, sembra raccontare parecchio bene il nostro tempo. Immersi nel fiume del mainstream, dove le donnine nude fanno il bagno fra le schifezze, siamo costretti a scavare parecchio per poterci bagnare in acque più fresche e ricche di minerali. C’è quello che ci arriva in faccia, le chiappe in piscina, e quello che ci arriva soltanto se si è abbastanza curiosi da contraddire gli algoritmi di youtube e quelli di google, c’est-à-dire quelli del marketing, che presumono a priori cosa ci piace in base a ciò che ci era piaciuto precedentemente (un metodo che se applicato sin dagli albori ci vedrebbe tutti belli addicted al plasmon e ai teletubbies). In fondo non si tratta solo di hip hop: il destino della cultura stessa, e del dibattito che l’accompagna, sembra passare proprio per questo strato di roccia fra il fiume e la falda acquifera. Un passaggio in cui si identificherebbe un inquinamento, una corruzione, quasi obbligata: da una fonte sconosciuta e vergine alla sua versione finale puntualmente inautentica.

«Slumberland» di Paul Beatty, traduzione di Silvia Castoldi, Fazi Editore

Un esempio di come questo orizzonte problematico così arzigogolato sia centrale, e di quanto possa essere produttivo dal punto di vista letterario, è il lavoro di Paul Beatty. Vi ricordate Lo schiavista aka The Sellout (se non lo ricordate ne avevo scritto tempo fa qui), dove l’essere nero veniva messo in gioco e ribaltato nel suo opposto inautentico? Dove il venduto era lo schiavista e lo schiavista il venduto? L’incipit di Slumberland, con la stessa brillantezza, non è meno cinico rispetto al destino della blackness e al suo essere mainstream:

«Potresti pensare che ormai si siano abituati a me. Voglio dire, non lo sanno che dopo millequattrocento anni le menate sui neri sono finite? Che noi neri, un tempo perennemente alla moda, sempre aggiornati come l’ora di Greenwich, oggi siamo storia di ieri, come gli utensili dell’età della pietra, il velocipede e le cannucce di carta? Ormai è ufficiale: i negri sono esseri umani. Lo dicono tutti, perfino gli inglesi. Non ha importanza se ci credono davvero; siamo mediocri e banali come il resto della specie».

Nella sua cavalcata fino al National Book Award il senno di poi ci restituisce in Slumberland un perfetto trait d’union tra Il blues del ragazzo bianco (White boy shuffle), uscito il 28 settembre sempre per Fazi, e proprio Lo schiavista – ricalcando gli stessi temi urban del primo ma anticipando alcuni disinneschi ironici cari al secondo. È già la prospettiva dissacrante che ha reso Beatty «una delle voci più originali e convincenti della letteratura americana contemporanea»,((Il blurb è di Luca Briasco.)) eppure la fruizione non sembra la medesima del libro che l’ha consacrato. Cosa cambia? Parte della risposta è celata in un diverso approccio proprio in merito alla questione di cui sopra: mainstream vs underground. La pecca di Slumberland, se ce n’è una, è di aver sviluppato la riflessione sull’identità culturale nero-americana quasi unicamente sul piano dell’underground, giocando con il suo opposto mainstream (come avveniva in Lo schiavista) con forse meno ironia, meno distacco, e con quell’unica prospettiva come punto di riferimento. Le porte di Slumberland – che è il nome del locale berlinese attorno a cui si svolge la trama – sono custodite da un buttafuori un pelo nerd. Se gli si pongono le giuste domande l’ingresso allo spasso è assicurato; in caso contrario ci si dovrà accontentare di sbirciare dentro il locale quelle poche volte che si vedranno entrare gli altri invitati.

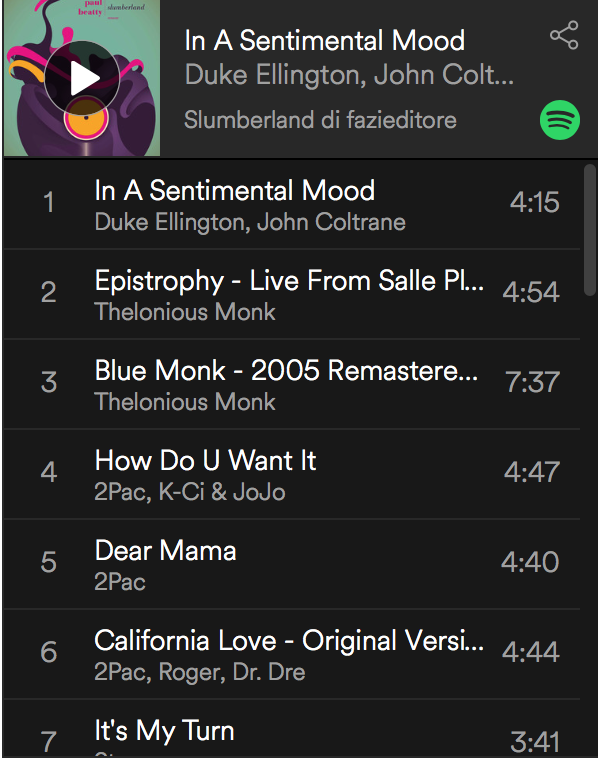

L’idea stessa alla base del plot custodisce una serie di riferimenti poco comprensibili al pubblico italiano per gli stessi motivi che costringono gli amanti di Ligabue a screditare l’hip hop come una roba da cafoni e zoccole. Il protagonista è un dj – dj Darky – che innamoratosi del sound di un misterioso musicista free jazz ribattezzato lo «Schwa», come il suono vocalico medio che non è nessuna delle altre vocali, prende e si trasferisce a Berlino sulle sue tracce. L’unica pista per rintracciarlo è rappresentata dal vhs di un porno zoofilo su cui uno dei suoi pezzi strabilianti è stato inciso, e quindi dal locale berlinese da cui lo stesso vhs sarebbe stato spedito. Dall’approdo allo Slumberland, quindi, ogni vicenda ruota sostanzialmente attorno a tre perni. Il locale, origine di ogni peripezia, in cui il protagonista trova lavoro come «jukebox sommelier», cioè fine selezionatore di playlist per il jukebox del posto; la caduta del Muro (siamo nel ’89) di cui Beatty appoggia un certo «ritorno» sulla stessa scia satirica di The Sellout; e l’elemento escatologico finale – unico vero filo conduttore dell’intera trama – cioè il sogno non ben identificato di far suonare lo Schwa sul «perfect beat» di Darky, cioè la sua base strumentale campionata; un sogno identificabile non troppo difficilmente con quello parallelo di Beatty di far risuonare le parole, come era riuscito a Baldwin, al posto della musica.

Come si può evincere già da qui, parecchi dettagli rimangono invisibili se non si riesce a cogliere il retroterra culturale al di sotto della trama – e questo è senza dubbio tanto il valore quanto il limite del libro. Il dj, per esempio, personifica un concetto di disc jockey che reagirebbe con le emorroidi se solo prestasse l’orecchio a Bob Sinclair o Gigi D’Agostino – è uno scratcher, cioè quello nel video qui sotto – ma è anche e soprattuto un collezionista, ovvero quello che in pochi saprebbero definire come beat maker e crate digger.

https://www.youtube.com/watch?v=7Du-60isGaQ

Di che si tratta? Ricolleghiamoci un attimo a quanto accennato all’inizio.

La nascita dell’hip hop, molto prima della sua versione mainstream di cui sopra, è stata dettata da alcune decisive contraddizioni in seno all’egemonia dell’industria culturale in primis e della società capitalistica addiritturis. Spesso si dimentica di come il più grande movimento culturale spontaneo e cresciuto dal basso (leggasi culturale, come andrebbe inteso) sia nato praticamente dal deserto: il Bronx sottoproletario e letteralmente incenerito alla fine degli anni ’70. Altro che piscine. Come la ginestra leopardiana l’hip hop nasce dalle ceneri, o meglio dalla spazzatura invisibile e dallo scarto industrial-culturale statunitense proto-reaganiano: da artisti impossibilitati a poter imparare uno strumento, in un contesto dove il retaggio culturale è abolito e in una situazione economica dove è impossibile costruirsi una vita lavorativa decente, figuriamoci se artistica. Storicamente questo fatto è attestato dalla cronaca: l’evento scatenante della prima esplosione dei block party la si deve al celebre black-out del 14 luglio del ’77 – nella famosa Summer of Sam raccontata da Spike Lee – quando i giovani del Bronx invece di svaligiare gioiellerie o supermercati – classe disagiata! – si diedero al furto di materiale tecnico per la musica; non esattamente ciò che definiremmo una politica culturale. Dal punto di vista concettuale, invece, questo fenomeno è rintracciabile in quello che stavamo cercando di definire: il crate diggin’, ovvero l’arte sottintesa di dj Darky.

Incendio al Bronx, New York, 1970. Fonte: «New York Post». Autore: Vernon Shibla

Diggin’ in the crates(( Letteralmente «scavare nelle cassette del latte», ma gli echi sono molteplici. Il verbo to dig (scavare) assume svariate sfumature nel gergo ebonics – «ya dig?», «can ya dig it?» traducibili più o meno come «capito?», «ci credete?» – con accezioni quasi sempre positive, riconducibili a qualcuno che ha la situazione sotto controllo. Ovviamente il termine diggers si richiama facilmente anche ai celebri gold diggers della storia statunitense, i ricercatori d’oro, dove l’oro in questione, per i crate diggers, sarebbe il vinile stesso da cui ricavare i suoni migliori (e quindi anche i soldi che si guadagnerebbero dalla vendita del beat).)) è l’espressione gergale con cui si sintetizza la ricerca costante di vecchi lp in vinile, generalmente venduti nelle cassette del latte, al fine di trovare nuovi suoni da campionare, cioè registrare, e poi riutilizzare come veri e propri strumenti nella stesura di un nuovo brano originale. Il dj diventa così producer, cioè non solo colui che investe il proprio denaro su un disco rap, ma il vero e proprio «musicista» del gruppo, colui che spezzetta (chop) le batterie, le trombe e le tastiere registrate sui suoi vecchi dischi in vinile attraverso un campionatore per creare poi il proprio originale beat, la strumentale su cui l’mc, o il rapper, getterà a tempo i suoi versi.

Ora, il fenomeno occulto del diggin’ ci dice almeno una cosa sull’hip hop e una su Slumberland. Il campionatore non è che l’escamotage tecnologico con cui gli artisti di strada neri hanno risolto il problema del loro approccio alla musica, solitamente mediato dall’imparare uno strumento, nonché l’unico vero mezzo attraverso cui ristabilire un contatto con il proprio retaggio: come si diceva prima, la propria cultura. Non è casuale in questo senso che l’hip hop abbia rappresentato un ritorno decisivo all’ascolto di tutto il sommerso prodotto dal soul e dal funky in un momento in cui la «moda» – la stessa di cui parla Beatty nell’incipit – era tutta per la Disco. L’idea di dj Darky, in questo senso, non può che essere letta sull’onda di un medesimo tentativo di recupero della propria identità culturale, così come il digger, con i pochi mezzi che gli sono concessi, recupera un passato perduto a dispetto di cosa gli viene imposto dalla società, dalla moda e dai pregiudizi. Il contesto socio-culturale, o meglio la sua messa in discussione, è quindi chiarito: lo sposalizio escatologico fra il dj e il suo «perfect beat» (concetto non di Beatty ma usatissimo dai beat maker) con il jazz dello «Schwa», ovvero con il sound classico della cultura nero-americana, persegue l’idea romantica di ristabilire una continuità interrotta dal declino dei tempi.

Ma nel destino dell’hip hop, come detto, si celano dinamiche tipiche della cultura tutta; una questione che sembra specificamente black nasconde in realtà qualcosa di più. In questo senso si potrebbe operare un parallelo fra la figura del dj-digger e quella dello scrittore. Il «perfect beat» di dj Darky è infatti una sorta di eco della realtà, dove non vengono registrati soltanto strumenti musicali «rubati» dai vinili, i suoni del retaggio nero, ma pure i rumori della strada, i suoni del mondo e persino della memoria: «il crepitio del giubbotto di pelle di Marlon Brando in Il selvaggio, un carrello della spesa che rotola sulla banchina di cemento di L.A. River, i Mothers of Invention, un sasso che rimbalza sul Diamond Lake…». L’escatologia di Beatty – quel «perfect beat» che intende cogliere il meglio dei suoni della realtà – si fa quindi paradigma di uno spazio sonoro indistinto da cui trae origine non soltanto il massimo piacere musicale del protagonista, ma anche il piacere letterario dell’autore e, in definitiva, la letteratura stessa; quel magma indistinguibile (lo Schwa) da cui ogni linguaggio sarebbe in grado di produrre l’arte. Al di sotto della grande scorza di cinismo c’è quindi ancora un’idea romantica: la ricerca di un’unica vera characteristica universalis. Non ancora musica e non ancora letteratura, forse, ma l’idea e la speranza di una letteratura al servizio della stessa immediatezza con cui la musica dello Schwa si lascia catturare dall’orecchio di Beatty e del suo alter-ego dj Darky. L’invito, insomma, è ad ascoltare l’istinto, quello musicale e quello letterario, per ristabilire una connessione perduta tra le persone.

In questo modo, come vediamo accadere sempre più spesso soprattutto negli autori neri americani, il contesto da specificamente black si sposta volentieri su quello più ampio di minoranza; in questo caso culturale e musicale, ovvio, ma anche politica. È la minoranza degli appassionati e dei curiosi, ma anche quella degli sradicati. L’ambientazione a Berlino non è ovviamente casuale: laddove Beatty ci rassicura che il tedesco è come il nero, cioè come tutti gli altri esseri umani, osserviamo una città divisa in due e spaventata dal proprio passato, avvolta dai sensi di colpa e deturpata dall’abbattimento simbolico, ma non sostanziale, delle sue segregazioni. Tedeschi, neri, esseri umani tutti. È impossibile non notare in questo senso un germe che influenzerà anche Lo schiavista; dj Darky, in un modo del tutto complicato e romantico, spingerà e si adopererà per la «ricostruzione» del Muro così come Bonbon si era adoperato per la ricostruzione del segregazionismo. Per Beatty ci sono due armi a nostra disposizione per recuperare un terreno di condivisione: la curiosità estetica e l’ironia. E se le differenze ci sono è meglio renderle evidenti, perché nonostante la buona pubblicità di cui gode la loro scomparsa queste rimangono oggi tanto latenti quanto sostanziali – anche al di sotto dello show business e dell’industria culturale. E qui l’audacia caustica di Beatty può trovare finalmente sfogo:

«Una settimana dopo feci il dj a un raduno neonazista a Marzhan, un ghetto di palazzoni venticinque minuti a Est del centro di Berlino. Il fonografo a manovella che avevo portato mi conferì alla festa un’arcana autenticità da Putsch di Monaco. Fruscianti marce da parata e panegirici alle camicie brune tuonavano dalla tromba di mogano. Alle mie orecchie era spazzatura da buffoni, ma la sincerità con cui la folla intonava le canzoni era pari alla devozione degli alleluia dei migliori gospel neri americani».

Eppure questo Beatty, liberissimo di farlo, non sembra ancora pronto per prendere quel tipo di direzione fino in fondo; e la sensazione è che la musica sia per lui ancora troppo sacra per poterla desacralizzare. È l’atteggiamento «pacifico» proprio del digger, talmente preso dall’importanza dei suoni e della musica, dalla sua bellezza insita, da collezionare con allegria anche gli inni dei nazionalsocialisti. Tutto il valore e la bellezza di Slumberland stanno proprio qui; l’impressione è quella di una lunga e interminabile e appassionatissima playlist – la struttura stessa del romanzo – stilata da un iper-amatore così nerd e aperto all’ascolto da precedere sempre di un pezzo l’ascoltatore. Un romanzo a puntate in cui ogni aneddoto, ogni canzone, sembra costruire nel suo microcosmo una storia bellissima e inaspettata, ma di cui solo l’autore, in fondo, sembra conoscere il vero fil rouge. Ma del resto cos’altro potremmo aspettarci da un dj?

34 Comments