La dottrina politica che vede lo Stato come un corpo è ormai antica di qualche secolo, ma in questi giorni sembra essere tornata d’attualità, almeno in forma d’analogia. Alla malattia biologica, infatti, si è sostituita nell’ultimo mese la malattia sociale, cui si guarda in questi giorni con l’occhio attento soprattutto alle disuguaglianze e al razzismo.

Parlando di classici, per l’epidemia sono stati soprattutto dei romanzi a essere stati interpellati, Camus, Saramago, Manzoni (La peste, Cecità, I promessi sposi); per la denuncia dell’ingiustizia sociale, invece, è stato il cinema a prendersi la ribalta, con due film sopra tutti: Do the right thing di Spike Lee (1989) e La haine di Mathieu Kassowitz (1995). Entrambi parlano di periferia, di discriminazione e di abusi polizieschi, e se il primo si lega con più facilità al dramma profondamente americano della morte di George Floyd, il secondo è un manifesto archetipico della rabbia sociale, un manifesto per certi versi generazionale ma anche transnazionale.

La haine (L’odio) è il secondo film di Mathieu Kassowitz. In quel momento, il regista ne aveva già alle spalle un altro – sempre centrato su periferia e problemi etnici (Métisse, 1993) – e aveva già realizzato alcuni cortometraggi. Uno di questi, Cauchemar blanc, del 1991, anticipa lo schietto e impietoso racconto delle opere successive, e ha una storia particolare.

↑ Questa è la versione integrale del cortometraggio, lungo dieci minuti d’orologio, purtroppo non doppiato e senza sottotitoli. Per andare più in là, parlando di periferie dal punto di vista francese, si può tornare a Yvan Alagbé, di cui una scelta di fumetti è stata pubblicata l’anno scorso da Canicola, e di cui avevamo parlato qui; oppure rivolgersi al più recente evento cinematografico transalpino, I miserabili di Ladj Ly.

«Vuole mettermi sotto ’sto signorotto…»

(CapaRezza, Vengo dalla luna, Verità supposte, 2004)

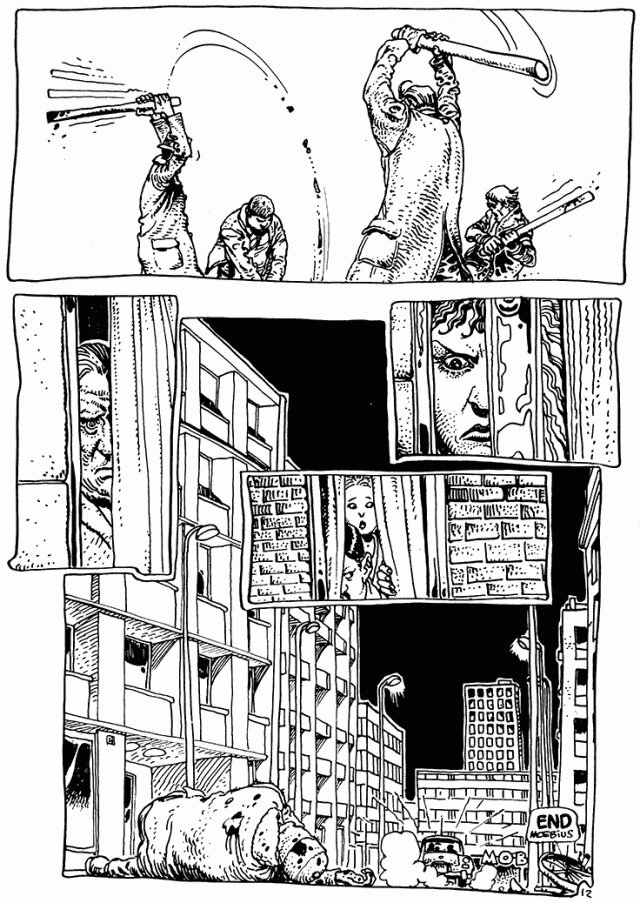

Tre uomini di mezza età, una sorta di vitelloni in versione periferia parigina, sono in una macchina, di notte. Li raggiunge un quarto, che urla aprendo la portiera, svegliando Barjout, al volante, che si era assopito. I quattro aspettano in agguato il passaggio di uomo su di una motoretta, Farouk, un arabo. Nel cercare di investirlo lo mancano, e vanno a sbattere contro una cabina telefonica, di fronte a un palazzone. L’uomo che guida, Barjout, rimane ferito e sanguinante, la testa appoggiata sul volante. Gli altri, dopo un primo momento di panico, si accorgono che l’arabo è rimasto lì a osservarli; prendono quindi le mazze che avevano pronte nella macchina, e gli si avvicinano minacciosi. Le loro intenzioni sono tuttavia interrotte dal risveglio del palazzo: le persone escono dalle loro case per capire cosa succede, vorrebbero chiamare la polizia, ma uno della cricca, René, tira fuori un distintivo, proclamandosi poliziotto. Segue uno scambio tra lui e un inquilino, un nero, che mette in dubbio la veridicità del distintivo; dopo averlo coperto di insulti razzisti, però, René si rende conto che quello che sta insultando è – per davvero – un commissario di polizia. Barjout si risveglia, e seguono diversi momenti di ridicola sbadataggine, in cui due della cricca feriscono o uccidono per sbaglio i loro sodali, utilizzando maldestri le armi che avevano preparato per il pestaggio. Allora la folla del palazzo circonda Barjout, chiamandolo per nome, come in un sogno…

E infatti Barjout si risveglia. È ora, in realtà, che il quarto amico arriva e monta in macchina: è stato solo un incubo. Adesso possono mettere in moto e investire il malcapitato, senza che questo susciti nessuna reazione e rivolta: il piano che nell’incubo era miseramente fallito, non trova più nessun ostacolo nella realtà.

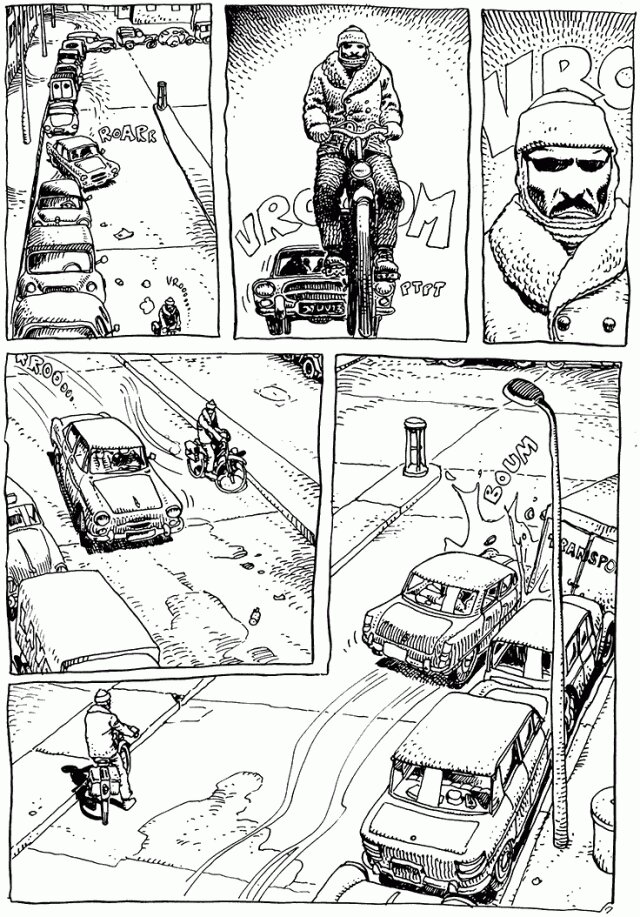

Questa storia – che passa per Cannes e vince il premio Perspective – è un breve apologo sul razzismo, il risentimento, la rabbia, l’isolamento sociale, l’indifferenza. Ed è anche, per così dire, un cinecomic: è infatti una citazione letterale di un fumetto omonimo, pubblicato nel 1974 sul numero 8 de L’Écho des Savanes, scritto e disegnato da Moebius. Uscito in alcune collezioni d’edicola, la storia è per il momento indisponibile in Italia.

Gli anni Settanta sono per il fumetto un decennio di grande rinnovamento. È in quel momento che si comincia a parlare di graphic novel (1978, negli Stati Uniti), che il pubblico si allarga superando i confini dell’infanzia, che nuove forme editoriali vengono alla luce. A questi cambiamenti si accompagnano naturalmente anche delle novità sul piano estetico: da una parte l’inclusione della realtà contemporanea all’interno delle storie, con autori che si svincolano dal dominio della pura avventura per accrescere il dato di realismo; dall’altra la sperimentazione, con l’abbandono della trama e le possibilità di forme astratte. Queste due pulsioni, pur apparendo opposte, mirano e raggiungono lo stesso obiettivo: dare credito a un linguaggio, mostrando come sia capace di parlare di tutto e di integrare qualsiasi ambizione.

Un esempio di questo movimento è la serie di Alack Sinner, scritta da Carlos Sampayo e disegnata da José Muñoz, pubblicata in Italia a partire dal 1975 e recentemente riedita integralmente da Oblomov, in due bei volumi; si tratta di un fumetto noir, ambientato a New York, che include nei suoi episodi avvenimenti accaduti appena pochi mesi prima della pubblicazione della storia. Nella serie si creano in questo modo un particolare effetto di realismo e una militante descrizione dell’ingiustizia. Oppure si può guardare alla carriera di Lorenzo Mattotti che, proprio ispirato dalla lettura di Sinner, scrive negli anni Settanta storie naturalistiche caratterizzate da un tratto grottesco e a volte umoristico, mentre nel decennio successivo, in collaborazione con il gruppo Valvoline, esplora l’inconscio con un disegno ambizioso e trame molto meno immediate.

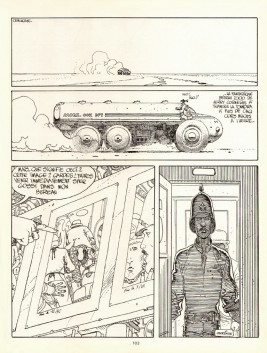

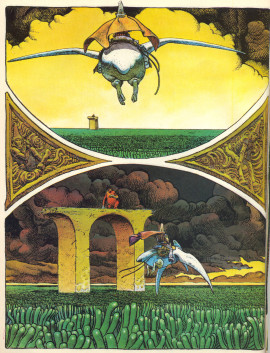

C’è però una persona che per prima ha fatto tutto questo, a un altissimo livello, in quegli stessi anni; questa persona risponde proprio al nome di Jean Giraud, che si firma Moebius per le sue storie fantascientifiche disegnate con una linea pulita e minuta (gli originali delle sue tavole sono strabilianti: non una correzione, non una sbavatura). Moebius crea una storia senza capo né coda che si reinventa a ogni uscita in rivista (Garage hermétique, 1976-79) e lo strano viaggio, sospeso e silenzioso, di un cavaliere in groppa a uno pterodattilo attraverso un pianeta desertico (Arzach, 1975-76); oppure si disegna all’interno di un proprio racconto, mentre lo sta scrivendo (La déviation, 1973); infine, disegnando Cauchemar blanc, rappresenta crudamente la realtà che lo circonda. È un autore che da solo incarna, insomma, tutto ciò che modernità e rivoluzione.

↑ Fig. 1, 2, 3 da sinistra a destra, tavole: Le Garage hermétique, Arzach, La déviation. È di recente pubblicazione una bellissima riedizione integrale delle storie di Moebius apparse in rivista, di cui fanno parte tutti i titoli citati in quest’articolo, un’edizione francese ad opera de Les humanoïdes associés.

Kassowitz, adattando il fumetto, cambia alcune scenografie per economia di mezzi ma cerca di citare alla lettera i tempi, gli snodi, l’aspetto dei personaggi; tenta però di modernizzare la vita di un palazzo di periferia: il primo inquilino a parlare è infatti un ebreo (il personaggio porta una kippah), mentre nel fumetto era un semplice impiegato, il proprietario del camion contro cui la macchina è andata a sbattere; il commissario di polizia presente nel cortometraggio è nero, nel fumetto era spagnolo. La mappa etnica della banlieue è insomma aggiornata agli anni Novanta, perché il racconto dev’essere attuale, per essere credibile (e viceversa).

Poi, c’è da dire che in entrambi i racconti la combriccola è tratteggiata con elementi comici, ma anche che Kassowitz insiste sul ridicolo e sul grottesco, soprattutto nella scena dell’incidente e delle minacce, mischiando dialoghi paradossali e forme di parodia. Dove nel cortometraggio la sbadataggine è per esempio l’elemento fondamentale dello sparo di Barjout a Jean-Pierre, nel fumetto il tafferuglio è scatenato dal tentativo del secondo di calmare il primo. In maniera abbastanza sistematica, Kassowitz cerca di moltiplicare gli elementi di stupore e assurdità, mentre Moebius resta più aderente alla realtà, rendendo con precisione la confusione della scena, moltiplicando i dialoghi e i personaggi, creando una sequenza più corale e meno allucinata.

In Moebius il tono rimane così più cupo e grave, sanguinoso, arrogante e violento. La sceneggiatura imita il poliziesco, con repentini zoom sulle armi e sulle ferite; il finto distintivo di René era nel fumetto una carta del S.A.C, la polizia parallela istituita da De Gaulle; Barjout si risveglia nella sua casa, invece che in macchina, così creando un’efficace distanza tra la tranquillità della casa e la violenza della strada, sottolineando diabolicamente la premeditazione scientifica della spedizione razzista.

L’«incubo bianco» del titolo è letteralmente quello del protagonista del racconto, Barjout, il cui sonno è agitato dalla prospettiva di un pestaggio mancato. Se infatti il sogno dell’uomo bianco non può che essere un desiderio di violenza e prevaricazione, l’angoscia nasce nel momento in cui questa possibilità non è più concessa, dove la giustizia ha ancora forza, dove le persone testimoniano ancora coscienza e responsabilità.

Ma un incubo è anche il mondo che abitiamo, per chi di quella violenza è vittima e bersaglio.

Nell’ultima inquadratura Moebius inquadra il corpo di Farouk a terra, la macchina che si allontana, e tre vignette che si imbucano nella scena mostrandoci i volti di chi ha osservato il crimine (impotente? Sconvolto? Soddisfatto? Arrabbiato?). Kassowitz aveva ripreso lo stesso schema, ma mostra un solo appartamento, dove una donna, spettatrice dell’omicidio, si affretta a spegnere la luce; così il regista, allontanando progressivamente la camera, inquadra le finestre del palazzo che, spente, buie, compongono un muro muto e indifferente. Sarebbe interessante soffermarsi sull’evoluzione del volto di Barjout, cercare di coglierne la mentalità e i sentimenti nel passaggio dal sogno alla veglia; quello però che più conta, in questa corta storia di una decina di pagine, è la reazione del palazzo: lo scarto che c’è tra l’incubo e la realtà infatti si gioca completamente sulla diversa reazione della comunità.

Questa storia è passata senza modifiche sostanziali dagli anni Settanta agli anni Novanta, e potrebbe essere ripresa ancora oggi, in un nuovo cortometraggio, in diversi luoghi del mondo. È interessante vedere come un simile schema narrativo possa attraversare i decenni, così come delineare una sorta di archeologia culturale e d’immaginario di un film culto come La haine, o vedere come un adattamento si rapporta all’originale o, ancora, approfittare di una simile citazione per riscoprire il lavoro di Moebius.

In fin dei conti, però, le domande che più contano sono altre, semplici, immediate, consecutive: quale sarebbe la reazione di quel palazzo, oggi? Siamo contenti della risposta?

32 Comments