Inizio e fine, partenza e ritorno, limite, orizzonte.

La parola riva ricorda il ruscello, il rivo, appunto: l’acqua che scorre. Etimologicamente possiamo accostarla anche alla parola rivale. Ogni riva guarda a una riva opposta. E così diviene simbolo di ciò che si muove dentro e attraverso il confronto di entità duali, speculari, contrapposte e complementari al tempo stesso. Io e tu, noi e loro, animale umano e bestia selvaggia. Bosco e ambiente urbano. Per chi parla, per noi, l’unico limite, l’unica riva è il corpo.

Le pagine che seguono sono un’esplorazione di questo confine. Lo sguardo si espande all’interno di questo limite invisibile tra la terra ferma e l’acqua. In questo spazio si esprime tutta la fatica nel confronto costante che avviene all’interno, tra il sé e l’altro sé. Perseguendo disperatamente il vero sé, nell’assenza.

Lo spirito della volpe si nasconde a noi, poiché il demone non può essere domato.

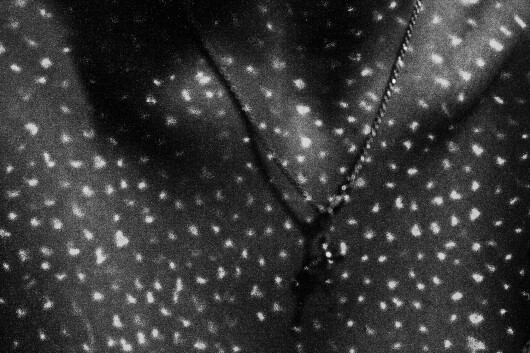

«La riva» è un madrigale dal sapore antico, cantato al cospetto ossequioso di un tabernacolo costituito da voci amiche, eterne. Sotto lo sguardo attonito di stelle spente incontriamo le entità di un intimo cosmo, infinito e vuoto. Percorriamo il diario di un’anima ferita che desidera prendere il largo, inoltrarsi nelle profondità inconoscibili dello spirito, alla ricerca della parola unica e dell’ultima via verso l’altra riva: il fondo.

La riva

È da molto tempo, ormai, che vivo qui; in questa città senza nome, che divora il tempo. Da pochi giorni ho riposto le chiare vesti estive, non c’è più, ora, quel tremore ardente di idrocarburi, quell’afa bianca di mercurio che buca gli occhi, schiaccia le lucertole nelle sterpaie.

C’è, al contrario, un odore di terra madida nell’aria, e un tappeto di foglie palmate, bagnate d’oro, ricopre la terra; l’autunno si sta posando lieve su ogni cosa, come una palpebra di rugiada.

In questa casa di legno mi nascondo dal frastuono, tra le sue valve serrate non si avverte il passare del tempo.

Dal lato di levante vedo cortili, pareti, frane d’intonaco. Uscendo, grumi d’erba malata gridano ai margini delle vie. Cantieri di catrame dilaniano il selciato con escavatrici contorte, un tepore gommoso, meccanizzato, fuoriesce dalle vie ferrate sotterranee; nei quartieri popolari le officine dismesse, tinte di vernici, restano immobili con i vetri infranti, farinosi di polvere. Solo l’immondizia è nuova, sacchi di plastica celeste luminosa, un fantasticare di polimeri sintetici.

Sara Cucè, «City (e)scape»

Conosco bene le mappe d’asfalto, i grovigli di strade, non esco quasi più. Bevo i chiaroscuri del mio nido con l’avidità dell’animale disidratato. La mia casa ha molte porte, e stanze che nascono in altre stanze, e finestre da cui vedo cose impensate: piazzali di bitume, ciechi casamenti mutili, templi commerciali al neon. Solo a ponente c’è una piccola porta a vetri da cui si vede il lago, il suo respirare scuro, gli alberi seri, attorno, come angeli di nebbia e clorofilla.

Nelle rive tiepide del lago vivono creature pinnate, piccoli rettili maculati sbucano dalle rive, i serpenti d’acqua scivolano sottili nel fango. Vegetali ricolmi crescono con l’intensità delle fragole, adagiano foglie viola, lanuginose, sul pelo dell’acqua, divaricandole come palmi di mani; premono l’aria con continui germogli gonfi di rosso; i loro fiori sono pieni, turgidi di carne.

Il lago al mattino è un manto di velluto, poi verso sera s’inquieta, accoglie il vento, diviene striato come un’iride.

I miei pensieri si fanno ogni giorno più densi, il silenzio è il mio sudario. Non ho alcuna ricorrenza, alcuna compagnia. Non ho da offrire che questi pensieri opachi, e questa luce che penetra alle volte le crepe dei miei giorni, tra gli sguardi morbidi che lascio sulla pietra, tra i ricordi che cadono battendo le ciglia.

Ho conosciuto la magia dei corpi. Mille volte ne ho tenuto tra le dita il pulsare inerme: il grido della ferita, l’esondare rosso; ho visto il riaggregarsi delle membrane, degli epiteli, ho assistito alla risalita sacra verso l’integrità.

Quando le lamiere hanno cambiato forma al mio, il chirurgo ha indossato la veste verde, ha coperto il viso, le mani; ha seguito le vie aperte dal metallo, le ha pulite, ridisegnate con la lama: ha elevato i lembi, giocato con gli spessori, mi ha ridefinita come un pupazzo di stoffa. Poi mi ha restituita, lasciata sola con il mio enigma.

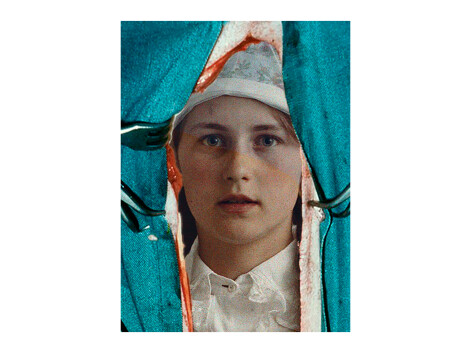

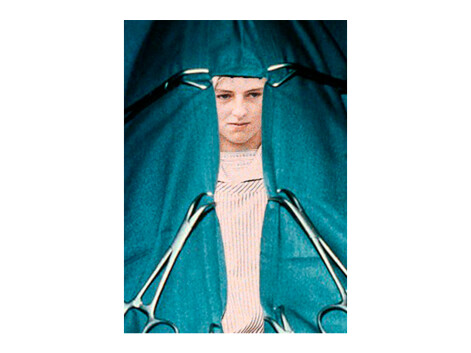

Alessia Bressan, «Untitled», Madonne

Sono stata a lungo un involucro da custodire, da tenere tra i vivi, finché non tornasse il fiato caldo alla bocca, il senso agli occhi, alla punta delle dita; i narcotici accarezzavano i miei emisferi, ne addolcivano il teatro del dolore, e mi accompagnavano nel viaggio, attraverso un reticolo di pulsazioni: battiti, ronzii, segnali luminosi; tra i vapori antisettici, le schede madri recitavano come liriche la psichedelia dei miei parametri vitali.

Il mio corpo posava, tradendo i propri recettori, gli odiosi bambini sguaiati, crudeli. Era in una veglia ovattata, in una sofferenza tenera, fatta di luce. La mia rete neurale dilatava fino a coincidere con una costellazione perduta, il mio encefalo si imbibiva di alcaloidi, anelli diazepinici, ipnotici: mi lasciava passare.

È stato allora che ho udito per la prima volta le parole vere, che qui sono suoni muti. Ero nella pupilla nera del cosmo: nitida, trasparente, immobile.

Alessia Bressan, «Untitled», Madonne

Ora il mio corpo è bellissimo, pieno di strade asfaltate che portano agli occhi, al ventre, alle mani. E il mio involucro marchiato si sta facendo leggero, le mie ossa sono una carena d’uccello: ho l’apertura alare e l’occhio vitreo, nittitante della poiana.

Ci sono stati giorni, quando avevo preso posto nel contenitore, nella teca di cristallo, in cui vestivo anch’io di verde: come un ologramma vagavo tra i respiratori, mi sfocavo nelle scialitiche, ero materia in attesa. Avevo strumenti contro un certo tipo di sofferenza: percorrevo i corpi con le dita, li ridefinivo, ricomponevo; poi li restituivo al loro enigma.

Da quando sono partita, e da quando sono tornata, la mia malattia si chiama sete: l’assillo è ritrovare le parole smisurate, puntiformi, che siano cerchio e centro; che mi attraversino, e ripercorrano le strade bianche, fibrose, incise sul mio corpo. Le inseguo fino a tarda notte – so della loro esistenza ormai – le cerco nelle anime potenti, nei loro segni intarsiati sulle pagine.

Alessia Bressan, «Untitled», Madonne

Per questo ho scaffali come cattedrali, dorsi vergati di volumi antichi, voci che bisbigliano dalle pareti. Se si fermano un istante, sulle mie labbra, le parole dei poeti, allora dalla biblioteca scura, che vibra alla fiamma, sporgono occhi gemmati, e un casellario di sguardi e sospiri mi chiama, in un soffio.

C’è una presenza che mi menziona, mi lambisce; sento il tepore velato della memoria, a volte mi dissolvo nell’inchiostro stinto di una vecchia fotografia: vado a posarmi nel fregio di un cameo, nel garbuglio nero di una pupilla, mi distendo come Scamandro e Simoenta nelle vene sottili di una mano.

Penso al tempo in cui c’erano dèi ovunque, e camminavano tra gli uomini; con tocco leggero li sfioravano, la realtà e il sogno si mescolavano in una nebbia d’oro. Il poeta aveva bocca divina, e creava le cose, nominandole. Le parole vere erano vicine, e avevano qualcosa da custodire, da rappresentare. Ora abbiamo accanto solo fantasmi, e le mie frasi sono chiuse in una scatola, non hanno potere: chiamano per nome borghi crollati, alvei secchi, stelle spente.

Estratto da Sogno o Lydia (DITO publishing, 2020) di Martha Micali

Ma io vi ricordo, e vi ascolto: Osip, Paul, Anna. Il vostro dolore bagna il mio, è un unico bacino arroventato. Parlo con Marina, furia di sole, e Alejandra, febbre d’insonnia. E tu Sylvia, ancora bambina, clamorosa come la cima di un fiore; Thomas, Iosif, Cristina, non lasciatemi. Quanti siete ad accompagnarmi. Vi porto sui polpastrelli, univoci come impronte digitali. Siete scritti in ogni mia membrana cellulare, in ogni mia cicatrice. So quello cui vado incontro, nessuno esce illeso dal pronunciare il vostro nome.

Percorro la sofferenza e l’esodo di ognuno di voi al pari di un diagramma, ne sono l’inabile esegeta. Ma siedo a terra, sono concava, divento calice, vi ascolto come Bhagavadgītā, come Upaniṣad.

L’unico mio quaderno sono le foglie che raccolgo nella boscaglia attorno al lago; le trattengo solo qualche ora, soprascrivo le venature, i solchi, gli incavi; poi le libero alle correnti.

Dal combattimento con le parole appartami

e spegni il furore del mio corpo elementare.

Perché sono inadeguata al compito, al cammino, e non vorrei scrivere altro, mai più: ogni parola sbiadita finisce per rovesciarsi nel grande frastuono, logora la realtà, la sfinisce; ogni cosa ridetta mi ferisce, l’inutilità mi strazia la carne come una ruota dentata.

Ma cala una quiete, talvolta, la sera. Il foglio diviene accogliente come un grembo, e le parole vi si annidano, definendosi da sé in geometrie e costellazioni precise. Così finisco per amare ancora una volta queste mie minute ossa, questa mano sottile sulla carta, che sente e coglie, e mai capisce.

Anche se è tardi, è notte,

e tu non puoi.

Canta come se nulla fosse.

Nulla è.

Ricordi teneri e dolorosi, carichi di gemiti, mi attraversano come bagni di fuoco. Ci sono domande – rovi – che mi impigliano, altre – lame bianche – mi trafiggono. Non comprendo, e non posso nulla; eppure discende in me qualcosa, simile a un linguaggio remoto; sono guaiti d’animale, o suppliche di salmi, o grida rugginose di ferro e guerra.

Estratto da Sogno o Lydia (DITO publishing, 2020) di Martha Micali

Sento vuoti, e assenze, e una sofferenza universale, irrimediabile. Siamo sicuri che Dio sia là, felice e crudele, sazio di tutto? Quanto dolore gli diamo. Ancora altre vie allora mi percorrono; è un torrente amaro, l’attenzione mi consuma.

Queste ossa che brillano di notte,

queste parole come pietre preziose

nella gola viva di un uccello pietrificato

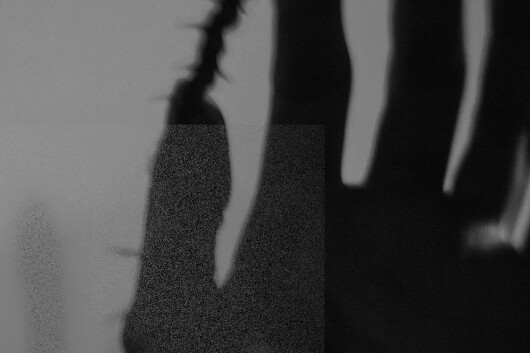

C’è una piccola volpe che esce, a volte, dalla macchia. La sua visita è sempre tremante, smaniosa. Non ha nessuna affezione per me, e questo è essenziale. Vuole cibo, calore, in lei preme il desiderio, l’urgenza della fame, altro non le importa. Siamo sorelle, anch’io sono brada, febbricitante, gli occhi rossi dilatati di bestia, nella notte che stringe il bosco. Ho spesso sulla lingua il sapore acre della paura, della fuga. Le parole mi fiutano, i bisbigli mi stanano, i rami mi graffiano il viso mentre rincorro versi antichi, leggo pagine oscure, e il cuore si scioglie in un battito bollente dentro la bocca.

Sono sporca, randagia e violenta. Porto incisa sul palmo la mappa di un esodo feroce, continuo, che somiglia alla pazzia. Eppure ho piantata tra le costole una linfa bianca, una supplica, che mentre mi ustiona mi salva. Un mandato, una condanna, una precisione. Nel punto dove si incontrano i bracci della croce, o tra le radici che affondano dall’altra parte, nel mondo buio, c’è una litania di lamenti, di respiri. C’è un codice, che pervade le mie connessioni cerebrali, mi imperla la fronte. Non riesco a decifrarlo.

spiegare con parole di questo mondo

che partì da me una nave portandomi

Quello che cerco è sempre in fuga. Come il gatto, piccola tigre di velluto, tento di afferrare luci e ombre con gli artigli, ma le zampe rimangono vuote, la preda è sempre salva, sempre altrove. Vorrei potermi stancare, posare il mio corpo sull’argilla, dormire come una cosa tralasciata, perduta. Ma quei pochi istanti in cui comprendo non mi danno pace. So ormai dell’arco del vuoto perfetto, vedo l’immagine della freccia che scocca. Sapere tutto, dimenticare tutto. Senza mirare, colpire al centro.

Sara Cucè, «Home»

Nel grembo madido del lago c’è una piccola isola bianca, sembra fatta di pane. Le rive da un lato sono aspre e friabili, dall’altro sono bolle palustri, invase da saliceti, e il fogliame ramato macera nella torba.

La parte alta dell’isola è un’acropoli di rocce bionde, riarse, su cui cresce, come un sortilegio, la mandragola.

Lì c’è la casa dello scrittore.

Un tempo molte barche si avvicinavano alle sue sponde, molte persone volevano fargli visita. Gli scafi rimanevano ormeggiati per giorni; ancorati alla prora, rollavano sui fianchi come pigri varani. Ora non più, da molti inverni l’approdo è deserto, lo hanno lasciato solo.

Lo scrittore è un uomo pallido, smunto, grigio di barba. Ha sopracciglia alate e naso forte, e occhi che mordono come cani randagi. La sua casa è di pietra, ha brevi finestre, sempre accese di una luce calda. Quando il cielo sanguina, la sera, e il sole muore, lo vedo in piedi su una barca sottile, che sembra una foglia di salice. Rema piano, sul tappeto verde dell’acqua, fino a confondersi nei vapori lividi del crepuscolo.

Oppure lo vedo affacciarsi, più tardi, vedo la sua sagoma scura al vetro della mia finestra; gli occhi fondi e persi, come a chiedere scusa. Quando entra guarda il fuoco, a lungo, rimane immobile. C’è una scacchiera sul tavolo, l’ho fatta io, con i pezzi di sughero che cadono ai piedi del grande albero al centro del bosco. Ne sposta i pezzi, li guarda come fossero tarocchi, o astragali. Poi piange, la testa tra le mani, dice Mi sono smarrito tra gli specchi.

Io so che cosa intende, ma lo lascio parlare, so che ne ha bisogno. Dice C’è una realtà di creta, là fuori, che mi mette all’angolo. Devo darle forma, devo fare in modo che mi somigli, per uscire nuovamente, per riconquistare spazio; devo rivedere la vita, le strade. Altrimenti morirò lontano da tutto, nessuno accoglierà la mia guancia nel palmo, nessuno vorrà leggere le mie storie.

Sara Cucè, «Untitled»

Lo scrittore mi sembra piccolo ora, un bambino che vuole allineare i soldatini, ridisegnare lo schieramento, vincere la sua piccola guerra.

Stanno le mie voci al canto

perché non cantino loro,

i grigiamente imbavagliati nell’alba,

i camuffati da uccello desolato nella pioggia.

Continui a scrivere pagine pesanti, dico, sono sassi per te, chiodi alle mani. Liberati, o ti spezzerai. Lui mi guarda disabitato, come se non capisse, trattiene il fiato, aspetta. Dico Non dare al mondo parole che non siano tue. C’è uno splendore necessario, lo sai. È un dovere. Se non faremo nulla, vivremo nel commiato. Non c’è nulla di più doloroso che riconoscere la bellezza che si allontana, vederne la nera schiena, muti, senza parlare.

Lo scrittore ha un viso scosceso, nobile, le tempie d’argento. È bello e inquieto come un falco, buio come una divinità sconfitta.

Al di là di qualunque zona proibita

c’è uno specchio per la nostra triste trasparenza

Gli parlo ancora, finché c’è tempo. Dico Esaudisci la voce che ti scava, è l’unica cosa che davvero devi. Il tuo cercare di darti forma, il tuo dissimulare, è sbagliato. Saranno gli altri a scovarti, o vivrai dei tuoi pensieri, delle tue carte. Ma avrai con te le voci perdute: l’unica cosa vera, che vuole uscire dal sonno.

Non ci riesco, dice, io devo esistere qui, devo esserci, nel mondo d’aria. Voglio pagine come pinnacoli, e dilapidare tutte le mie parole, e lavorare la pietra del ricordo, che porti il mio nome. Agli occhi di tutti, che la lapide porti il mio nome.

Vedo sul suo volto il lavorio ostinato dell’oscurità, e so allora che ci addormenteremo lontani, perché polvere e cenere non si mescolano mai. Alza gli occhi cerchiati, contrae le mani come ragni, dice È per te la furia, la luce; sentirla tra le dita, trattenerla in grazia. Io non ne sono capace. È il tuo compito, io ne ho paura.

E quando è notte, sempre,

una tribù di parole mutilate

cerca asilo nella mia gola

Guarda i ceppi, gli dico, tra gli alari, come disegnano favole di scintille. Non si posano mai, vedi, è di questo che devi scrivere. Lui si alza, rimette il cappotto spesso di lana grigia. Anche i suoi occhi ora sono grigi come sassi.

Vorrei dirgli altro, ma ho troppa stanchezza tra le palpebre, e capisco di non poterlo salvare, non così. Ognuno abita l’ombra che gli è stata assegnata, e si misura con la propria tenebra, da solo.

Tu parli come la notte.

Ti annunci come la sete

Da quella sera sono passate molte notti piovose; ne ho sentito il fragore sul tetto, ho visto gli alberi con le ali spezzate. La terra beve il succo bruno, è fradicia di lacrime, le stelle sono spente. Solo al mattino un nitore luminoso punge a levante, disperdendo le nebbie d’avorio e il mondo sacro della notte.

la trenodia delle ali nella pioggia

nella memoria dell’acqua dita di nebbia

Le finestre sulla città da qualche giorno hanno i vetri opachi come cristalli di quarzo; quando le ho riaperte non ho più trovato la grande macchina livida, con i suoi fumi industriali, l’edilizia sconsacrata, l’isteria dei clacson. Il cemento armato si è sciolto nei vapori del lago, i lunghi quartieri, le grigie povertà d’alveare sono divenuti intrichi del bosco.

Sara Cucè, «I am Rooted but I Flow»

Da alcuni giorni i rami degli alberi entrano dalle finestre; i vetri si aprono come conchiglie, si divaricano senza rompersi, li lasciano passare. Le pareti si sono ricoperte da un rampicante dalle foglie fittissime, trilobate, vermiglie come il melograno. Con i suoi cirri è salito fino al soffitto e rovescia lampadari di liane verso il basso, che si illuminano d’arancio con la luce del mattino. In cucina è sbocciato un fiore dalla forma strana, che perde petali pallidi, sembrano volti che non so riconoscere. Non li raccolgo, sto attenta a non calpestarli, sono icone abitate, e parlano con voci calde, roche, da vecchi fumatori. Io ascolto seduta in poltrona, guardando il lago; mi viene voglia di fumare, e tossisco forte, mentre reimparo le cose che ho già visto, che già so, ma che nelle mie albe non riesco a ricordare.

Quando tacciono, infine, la loro voce mi manca e seguo a lungo il danzare dei lapilli che salgono dai tronchi, tra gli alari del focolare; prima che scompaiano nella cappa mi raccontano la storia di re Shahriyār, e di Shahrazād, che ha incantato il tiranno per mille e una notte parlando di Sindbad e di tutti gli altri, dando forma alla realtà di creta.

Sento il viso che scotta, devo rinfrescarmi, ed è allora che vedo uscire dal rubinetto un’acqua verdissima, è la linfa del lago, ha un profumo d’erba che stordisce, è piena dei suoi piccoli pesci. La lascio scorrere a lungo, riempie il lavandino, poi cade a terra, bagna il pavimento.

Sale sui muri, come una marea quando è chiamata dalla luna, e il fiore sorride, e così il rampicante. Una rana gracida sui fornelli, ora l’acqua mi solletica le gambe, brulica di piccole creature scivolose e festanti.

Estratto da Sogno o Lydia (DITO publishing, 2020) di Martha Micali

Oggi il lago è capovolto, i miei spiriti dispersi. Folate di uccelli neri ingarbugliano il cielo, invertendo a scatti le rotte. L’azzurro stinge nel bianco, è crudele. Il lago, il mio lago, è teso e vitreo, uno specchio freddo.

Torneranno la primavera, i fiori, i lunghi steli a trafiggermi il petto rosso, il lago inerme, sopito, i fantasmi di cera addormentati sotto l’orizzonte.

Ma ora i miei giorni sono in bilico, tormentosi, segnati; le notti si allargano come pupille, ho ideogrammi tatuati sotto le unghie, e una sorte che non so percorrere

Per riconoscere nella sete il mio emblema

per significare l’unico sogno

Colgo i lamponi selvatici, odoro la verde umidità del lago, leggo a lungo un manoscritto antico. Ha la copertina aspra, di pelle rossa. Tra le pagine c’è Cassandra, la sua grazia dolorosa, il suo volo azzurro sull’orrore. C’è il canto del poeta cieco, che vede tutto.

Nel fuoco ci sono grotte scabre, fumose, e canti gutturali di donne lontane e selvagge, e ombre di fiamma rossa sulla pietra. Una sacerdotessa millenaria getta tra le fiamme foglie essiccate che tagliano il fiato, gracchiando parole arcaiche dal petto ossuto. Una divinità grezza e potente appare tra le spire di fumo, si espande il suono del sistro. Lo xoanon si fa immenso, nebuloso, nel tintinnare di ciglia di cristallo.

Quando il mio cuore diventa insostenibile scendo nel bosco. È là che sento l’intelligenza purissima, esatta. C’è nell’aria, nei mulinelli di foglie, nelle apparizioni e nei fremiti del bosco un salmodiare litanico, incantatorio, qualcosa che ancora una volta mi salva.

Sto a sentire con le orecchie di carta, i sensi divaricati, prima che il creato chiuda il palmo, nasconda il suo respiro.

sono stata tutta un’offerta

un puro errare

di lupa nel bosco

Cammino sulle radici degli alberi antichi, sono grumi di ossa, le vertebre della terra; i miei piedi scalzi bevono il respiro gonfio d’acqua del lago, la terra su cui cammino è languida e scura. C’è un odore di pioggia, un vigore incavato, spugnoso, roco; un buio e morbido rinascere e decomporsi, un accorrere cupido di germogli, di recente fogliame. Il migrare fluviale, il mutare, il rintocco scuro del creato, sanguinario e quieto. Questo mansueto, indicibile, immutato trasmigrare, ritornare.

Penso al linguaggio, che non può essere altro che un vapore d’incenso che si addensa intorno a guglie di mistero. Sono svuotata, arresa. Tutto allora è inutile. O forse è proprio quello che importa, la via impercorribile.

Tu scegli il luogo della ferita

dove dicemmo il nostro silenzio.

Quale la rotta. Farsi licantropo, divenire insonni, febbrili, abitare nebbie di fuoco, abissi celesti, vivere di spine e malinconie, essere costantemente fuori controllo. È questo che l’universo vuole dal poeta?

Oppure la disciplina perfetta, farsi via e fonte, tramite immobile che si lascia attraversare; rimanere inerme, in ascolto. Tutto sapere e ricordare e poi, con un colpo d’ala, dimenticare ogni cosa, farsi animale, terra, erba, diventare l’acqua quando trema di vento, scrivere il libro del vuoto perfetto.

Non è dunque l’immaginazione che si richiede, ma l’attenzione. Va scritta la partitura del grande battito.

Sia ben chiaro, nessuno ci riesce.

Ma, provandoci, ci sarà pace, e troverò infine il rimedio per ogni mia ferita.

Tu fai della mia vita

questa cerimonia troppo pura.

Cerco la volpe mia sorella, tutto mi atterrisce e mi disseta, ora. Ho sensi sottili, sento l’aria piena di grida, ricordo tutto; vedo i carri falcati, la piana di polvere; gli armati – l’odore di cuoio, il tintinnare di spade – di notte, nel cavallo. Sento le mie cellule aggregarsi, moltiplicarsi, morire; la luce tra i rami strappa le palpebre, scendono lacrime come pietre. Sento addosso il fiato di ogni bestia acquattata nell’erba, sfioro l’incenso della corteccia antica, con la fronte, in silenzio. Ogni cosa implora di essere vista, di essere intesa in altro modo.

Estratto da Sogno o Lydia (DITO publishing, 2020) di Martha Micali

So che sarà solo un istante prima del vuoto, solo allora la mia comprensione si farà perfetta: le cifre e i codici si disveleranno in parole accese, mobili come la fiamma, trafitte da un’intesa irrimediabile. Arriveranno al mio orecchio i versi da cui non si può più tornare, e saranno definitivi, la mia spudorata catastrofe.

Ora che per un istante le voci nella testa tacciono, mi distendo sulla terra; sono l’animale che muore, e trova l’amore esatto.

saggi animali nostalgici

visitavano il suo corpo caldo

Adesso ho capito molte cose, mi sembra almeno, prima che si cancellino ancora. Oggi la volpe so che non verrà, non vuole più incontrarmi. Avrei dovuto pensare di meno a lei, e non prepararle sempre il cibo sulla soglia del bosco. Le sono venuta a noia, non vuole essere addomesticata.

Il vento da stamane mi parla. Dice che c’è una grotta sotto il lago, da raggiungere nel buio, a grandi bracciate, trattenendo il fiato tra i sospiri che muovono il fondale; conduce a un varco sottile, severo. Solo oltre quella soglia c’è lo smisurato silenzio che contiene tutto. Non so se riuscirò a superare la prova, e vivo come dormendo, cerco di non pensarci.

Apro il rubinetto, riempio la casa d’acqua verde; nuoto tra le alghe, i serpenti lunghissimi e tigrati, piego la schiena, ondeggio come i pesci. Poi mi addormento sul fondo, serena, e dimentico quello che mi aspetta.

Domani

mi vestiranno di ceneri all’alba,

mi riempiranno la bocca di fiori.

Sono uscita ancora una volta nel bosco, di notte. Ho gli occhi lucidi, mi sembra di avere la febbre, visioni e brividi mi accompagnano per mano; sento la pelle come una veste di fuoco, cammino tra i roveti, tra le file di croci. Salgo sul piccolo pontile di larice, odoro il fiato del lago, faccio da meridiana a una luna calda, di rame. Guardo l’acqua addormentata, trema appena di vento. La casa dello scrittore sembra fatta di pane, sulla sua piccola isola ha le finestre accese, è immersa in un pallore minerale.

Brucio le mie carte sulla riva, splendono come fuochi fatui, le mie parole sono scintille nell’aria; disegnano favole per lo scrittore che, dalla sua casa di pietra bianca, non mi guarda più.

Ora fu una luce

nel mio linguaggio nato

a pochi passi dall’amore.

Mi sento trasparente, solo vene e battito. Il poeta cieco che era tanti poeti insieme, che arrancava ma tutto vedeva, è con me. Tutto sapere, tutto dimenticare, freccia che scocca. Non ho più alcun verso che mi assilla, mi batte nel petto un lamento antico, e ho tra le tempie parole spudorate, irreparabili. Ho tolto gli abiti scuri, il sudario del silenzio, sono indifesa come un’alba; ma non sento freddo, non ho paura.

Apprenderò a dormire

nella memoria di un muro,

nella respirazione

di un animale che sogna.

Tra gli ippocastani, c’è un’erba altissima, ha le radici tra i sassi bagnati, odora di miele. Alghe fluttuanti, banchi di pesci squamati mi lambiscono le caviglie coi loro barbigli; libellule notturne si specchiano nell’acqua, battendo ali gracili e nervate, rapidissime. Riconosco queste creature, ne so il nome, le chiamo una per una.

Estratto da Sogno o Lydia (DITO publishing, 2020) di Martha Micali

La luna mi osserva dai suoi crateri di opale; io ho con me, sulle labbra, le parole definitive. C’è un varco sottile, severo, sotto le acque del lago. Mi guideranno i sospiri che muovono il fondale.

Cammino lenta, e mi allontano dalla riva.

I versi intercalati al testo sono tratti da Alejandra Pizarnik, La figlia dell’insonnia, a cura di Claudio Cinti, Crocetti Editore 2020

Per la gentile concessione delle immagini si ringraziano Sara Cucé, Alessia Bressan e Martha Micali.

La ricerca e la scelta iconografica sono a cura di Ngoc Lan F. Tran.

Teriantropica è a cura e responsabilità di Andrea Cafarella.

↔ In alto: David Ellingsen, «Future Imperfect 22», Solastalgia. (2009)

8 Comments